تهت يا سيدي

الطبيعة متماثلة على جانبي الحدود لعدد كبير من الكيلومترات، تلال صحراوية تزحف عليها الخضرة في عناد، غير أن اللون الأصفر هو الغالب، ولكن كلما توغلت في الطريق انتصر اللون الأخضر وأخذ اللون الأصفر في الانسحاب معلنة هزيمته أمام إرادة البشر، ولكنه يعود المهاجمة الخضرة من وقت لآخر ومن مساحة إلى مساحة ليذكرك بأخطر مشاكل المنطقة: المياه.

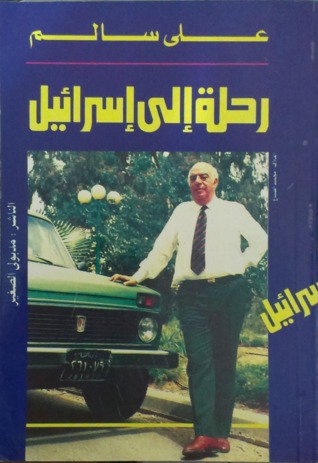

الجزء الأول من رحلة علي سالم إلى إسرائيل

الجزء الثالث من رحلة علي سالم إلى إسرائيل

بدأت أقرأ العلامات: أشدود، عسقلان، بيرسبع، العلامات مكتوبة بالعبرية وبالإنجليزية، يكتبونها بالعربية فقط عندما تقترب من المناطق العربية، استيقظت طفولتي، هذه هي أسماء البلدان التي كانت تحفل بها نشرات الأخبار في الراديو عام 1948، هذا الطريق الذي أسير عليه الآن سارت عليه من قبل العربات والمدرعات المصرية في حرب لا يعرف أحد تفاصيلها الحقيقية حتى الآن.

المرور غير كثيف في هذه المنطقة، فقط سيارات أتوبيس سياحية ضخمة تقابلني متجهة للحدود المصرية أو تتخطاني قادمة منها، عشرات أسماء “الموشافات”، والمزارع الصغيرة التي لا أعرفها ولم أسمع بها من قبل، يحتويني المجهول وأسير في اتجاه المجهول. نحن لا نستخدم حزام السيارات أثناء القيادة في مصر، ولكن لابد من استخدامه هنا. نظفته جيدا بعد أن تحول على مر الأعوام إلى حزام من التراب، تأكدت أنه صالح للاستخدام وعزمت على استخدامه بعد عبور الحدود، من الغريب أنني نسيت استخدامه ولم أتنبه لذلك إلا على مشارف تل أبيب.

الطريق الذي أسير عليه فرعي، لم أخرج بعد إلى الطريق السريع، قدت السيارة بسرعة ثابتة، أقل من مائة كيلومتر في الساعة، بدأت كثافة المرور تزداد على الطريق، سيارات كثيرة جاءت من ورائی، حرص سائقوها على قراءة لوحة الأرقام على سيارتي، كان بعضهم قصير النظر إلى الدرجة التي جعلته يكاد يلتصق بسيارتي من الخلف.

ظاهرة غريبة، كل السيارات تضئ النور الصغير، الجو صحو والرؤية واضحة تمام الوضوح ومازلنا بعيدين جدا عن الغروب، لماذا يضيئون الأنوار؟!

جاءتني الإجابة فيما بعد، يقولون إن ذلك يقلل الحوادث، وهو ليس أمرا اختياريا بل أنت ملزم بذلك بحكم القانون إلى أن تأتي شهور الصيف.

الإجهاد والوحدة والسرعة الثابتة وصوت الموتور المرتفع وملامح الطريق التي لا تتغير أسلمتني جميعا لحالة من الخدر قريبة من النعاس.

ها هي ذي محطة بنزين أخيرة، كل محطات البنزين هنا بها كافتريا صغيرة، المحطة ليست على يميني، هي على شمالي في الطريق المقابل، لا بأس، توقفت على يمين الطريق، تأكدت من خلو الطريق خلفي وأنه لا أحد قادم من الاتجاه المضاد، والجزيرة بين الطريقين صالحة للعبور. درت بحذر من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار ودخلت المحطة، عرفت فيما بعد أنني ارتكبت حماقة مرورية كبری، حوادث كثيرة تحدث نتيجة لما فعلته، غير مسموح لك بعبور الطريق إلا من المفارق المخصصة لذلك. طلبت ملء خزان السيارة.

البنزين هنا 91، 94، لا بأس، ليكن 91 بفارق درجة واحدة عن البنزين الذي أستخدمه في مصر لا داعي لإرباك الكاربراتير بنوع مختلف جدا من الوقود، لابد أنني أضعت وقتا طويلا في الجمركيين على الحدود، فالساعة الآن الثالثة والنصف بعد الظهر.

تنبهت إلى أنني لم أتناول طعاما منذ الصباح، دخلت كافتريا المحطة، طلبت سندوتشا وعلبة مياه غازية وفنجان قهوة ثم زجاجة مياه للشرب منها أثناء الطريق، دفعت حوالي ثلاثين جنيها مصرية، لا داعی لأن تحسبها بالجنيه المصري فتصاب بالإحباط، أحسبها بالشيكل، إن الجنيه المصري مع كل ما يوجه إليه من اتهامات قادر على شراء أشياء ملموسة، على الأقل شراء أربع جرائد قومية ومعارضة، بينما الشيكل عاجز عن الحركة بمفرده ، هو في حاجة دائمة لمجموعة من الرفاق، لا تستطيع أن تشتري شيئا بشيكل واحد، للحقيقة، باکو مناديل للجيب.

لتر البنزين 91 ثمنه 1.86 شيكل، أكثر من جنيهين، إلى جوار طلمبة البنزين كانت هناك سيارة نصف نقل، صاحبها يرتدي جلبابا وجاكت وعقالا ، سألته عن تفاصيل الطريق إلى تل أبيب فوصفه لي، لم أكن في حاجة لسؤاله فقد سألت عامل المحطة من قبل ولكن يبدو أنني كنت أريد الحديث باللغة العربية.

مرة أخرى على الطريق، أكثر شبعا ونشاطا ويقظة، لاحظت أن سيارة ملاكي تسير خلفي على بعد ثابت وبنفس سرعتي، من خلال المرأة تبينت ركابها، كانوا أربعة يرتدون الملابس العسكرية، اختفت السيارة بعد فترة من الوقت.. عندما كنت أشك في اتجاه السهم في علامات المرور خصوصا عند المفارق كنت أتوقف لأسأل بعض سائقي السيارات، إلى أن خرجت إلى الطريق السريع.

***

لست غبيا إلى الدرجة التي أتصور فيها أنني أتحرك بعيدا عن أعين الأمن الإسرائيلي في دولة هاجسها الأول هو الأمن. كما أكون متخلفا لو تصورت أن حرکتی داخل إسرائيل كانت بعيدة عن أعين وآذان المخابرات المصرية، أحيانا يكون الدليل الوحيد على التواجد الأمني هو نفسه الغياب الواضح للأمن. سيارة غريبة بلوحة أرقام سوداء. وهو لون اللوحات الخاصة بالضفة الغربية لا تستوقفها أي سيارة شرطة طول الطريق من رفح لتل أبيب؟.

وضابطة الشرطة أيضا في الجوازات كان لديها ما يسمى بترقب وصوله ، لقد أدارت حوارها معي ببرود وعدم اكتراث وكأنها لا تعرف عني شيئا، ولكني لاحظت أنها كانت تهمهم بصوت خافت بأغنية وهي تكتب، وهي حيلة من العقل يلجأ إليها لمداراة الإحساس بالانفعال في مثل هذه الظروف على أن أبدو غير مهتمة أو منفعلة، سأكون طبيعية طبيعية وغير مكترثة لدرجة أن أغنى.. ها أنت ذا تسمعني أغني.

مسئول الأمن أيضا في الجمرك ويسمى “ناظر المحطة” كان يترقب وصولي، وهذا ليس سرا، فقد أبلغتهم السفارة بموعد سفري، ولكن رجل الأمن لا شأن له بالسياسة أو بالديبلوماسية أو بالحرب والسلام. إن قاعدة عمله هي الدقة والشك والارتياب، لذلك لم يقل أهلا وسهلا.. اتفضل.. نحن نعرف أنك قادم في رحلة سلام، بل أخضع سيارتي وأمتعتي لأعلى درجات الفحص والتفتيش في إطار من البساطة والتهذيب.

كلنا نذكر المبادرة التاريخية للرئيس السادات، لقد طرح الأمن الإسرائيلي يومها سؤالا غريبة، ماذا لو هبطت طائرة السادات ثم فتحت أبوابها وخرجت منها مجموعة من رجال الصاعقة المصريين ليحصدوا بالرشاشات كل زعماء إسرائيل المحتشدين على أرض المطار، بالطبع هو احتمال سخيف وبعيد بل. ومستحيل، ومع ذلك أخذوه في الاعتبار وتم وضع عدد من رجال العمليات الخاصة في مواقع فوق مباني المطار للتعامل مع هذا الاحتمال حال حدوثه. هناك قاعدة واحدة في الأمن: لا مفاجأة.

على الطريق السريع، لن أنحرف يمينا أو يسارا إلى أن يدخل بي الطريق إلى تل أبيب، سأقود سيارتي في الشوارع إلى أن أجد مكانا مسموحة فيه بالانتظار فأركن السيارة ثم أنزل باحثا عن فندق.

تل أبيب تقترب، بشر يقفون على محطات الأتوبيس المخصص للنقل الداخلي، هناك مخارج كثيرة من الطريق لها أسماء لم أسمع بها من قبل، لست مدربة على استخدام الطرق السريعة، هي لا تدخل المدن بل تدور حولها، وهكذا وجدت نفسي أتجاوز تل أبيب على طريق حيفا، بالتعاسة الجهل، مدن صغيرة على يساری وعلى يميني وأنا عاجز عن معرفة الطريق إليها، حسن توقف. قلت لنفسي – على اليمين بعيدا عن الطريق إلى أن تأتيك سيارة شرطة، أو تتمكن من سؤال أي مخلوق، لا يوجد مكان أستطيع الوقوف فيه، هناك إصلاحات على الطريق لا تترك مكان للوقوف، الطريق سريع ومجنون أيضا.

بدأ الظلام في الهبوط، الجميع يقودون سياراتهم وكأنهم يفرون من كارثة، أضيف الظلام للمجهول فاستولت على حالة من الاكتئاب تتخللها ومضات من المتعة الوحشية.. يا إلهي أنا مجهد وتائه في بلد غريب وأحلم بسرير وبدخول الحمام. عند إحدى إشارات المرور وفي تقاطع سألت سائق سيارة بيك أب بجواري: من فضلك.. أريد الوصول إلى أي مدينة.. هل حيفا بعيدة ؟

– ساعة من هنا..

* ما هي أقرب مدينة ..؟

– نتانيا .. على بعد 12 كيلو تقريبا..

* حسنا أريد الذهاب إلى نتانيا..

– اتبعني

استدعت ذاكرتي مقالا كنت قد قرأته في مجلة الدوحة منذ سنوات طويلة، تحقيق مصور عن زيارة قام بها أحد الفلسطينيين من محرری المجلة، لإسرائيل ولأهله في الضفة الغربية، أذكر أنه زار نتانيا.. جملة واحدة قفزت إلى ذهني أو على شاطيء نتانيا الجميل، جملة أخرى شاحبة بدأت في الصعود إلى السطح في ذاكرتي أو على شاطىء نتانيا الجميل وجدت شرطية حسناء بملابس الاستحمام تضع مسدسا حول وسطها.

يبدو أن طرافة الصورة حفظتها في ذاكرتي. بالتأكيد الشاطىء مازال موجودة في مكانه، ولكن ماذا عن الشرطية الحسناء؟ هل مازالت موجودة في مكانها بملابس الاستحمام منذ تاريخ كتابة المقال؟ أو أنها ارتدت ملابسها وانصرفت عائدة إلى منزلها، أم أنها نقلت لشاطىء آخر.. أو لعلها تركت الخدمة.. غدا صباحا بإذن الله سنبحث عن الإجابة على الشاطئ..

سرت خلف الرجل عدة كيلومترات، أشار لي بأنوار السيارة الخلفية إلى أنه سيتوقف على اليمين، توقفت خلفه، نزل من السيارة وأمسك ورقة وقلما ورسم لى خريطة سريعة: عند إشارة المرور القادمة، لا تتبعني، انحرف إلى الحارة الشمال، أما أنا فسأواصل طريقي إلى حيفا، بعد الإشارة ستدخل يسارا، ستجد نفسك فوق کویري، استمر في السير.. ستجد نفسك في نتانيا.. هناك فنادق كثيرة على الشاطئ.

– ثلاث نجوم؟

ستجد بالقرب من الشاطئ ميدانا كبيرا غير مسموح فيه بالسير بالسيارات.. على يمين الميدان ستجد فنادق ثلاث نجوم.. على يساره توجد فنادق خمس نجوم.. .

عند إشارة المرور ودعني الرجل بإشارة من يده، يسارا بجوار الإشارة، ثم الكوبري، الحمد لله أنا أسير الآن في شوارع مدينة، بشر، أرصفة، محلات، عمارات، أضواء، الناس هنا تسير وتقود سياراتها في وداعة، نتانيا مدينة سياحية ومصيف يتسم بالهدوء والجمال، ولكي تعرف حجم روقان أهلها أقول لك: أنهم يعملون في صناعة الماس.

على اليمين فوق مكان مرتفع تقف سيارة شرطة، توقفت عندها:

أيها السادة .. أنا مصري أبحث عن فندق.

قلت لهم ذلك وأنا أمد لهم يدي بجواز سفري ورخصة القيادة المؤقتة.

– سر خلف هذه السيارات، ستقودك لشارع مواز للشاطئ.. ستجد على جانبيه عدة فنادق.

سرت خلف السيارات، درت معها یسارا ثم يمينا، وفجأة وقعت عيناي على الكلمة السحرية: فندق، حدثت معجزة أخرى، وجدت مكانا على الرصيف أمام الفندق صالحا لوقوف السيارة .

دخلت الفندق، سألت عن أقرب بيت للراحة، موظف الاستقبال من أصل تونسي، عدة كلمات عربية وأخرى إنجليزية: هل مسموح لي بالانتظار في المكان الذي أوقفت فيه سيارتي؟

– نعم.

انزاح عني هم ثقيل، واصلت السؤال: أريد أن أحجز ليلتين ..بكام؟

– بستين دولار في الليلة..

* ياه .. ستين؟!.. أليس هذا فندق ثلاث نجوم؟

– لأ.. أربعة..

* يبدو ثلاثة.. حسنا.. احذف نجمة من أجلي.. لقد تصورت أن أجر

الفندق هو ثلاثون دولار فقط.

– إنها أسعار حددتها الحكومة..

* وهل تصدق الحكومة يا رجل..؟.. ها ها..

يبدو أن النكتة لم تعجبه وظل وجهه جامدة… حسنا.. خفض لي

شوية.

– خمسة وخمسين..

الواقع أنه لو طلب مائة دولار لدفعتها على الفور، إن أول ليلة في بلد غريب تكلف الكثير. ملأت استمارة الفندق وصعدت إلى غرفتی، لم أعط لعامل الفندق الذي أحضر حقائبي بقشيشا فأنا لم أعرف بعد قواعد البقشيش هنا، وعندما تعلمتها كنت قد غادرت الفندق. أخيرا هذا هو السرير وهذا هو الحمام، خلعت ملابسي. فوجئت برنین جرس التليفون.

– ألو.. .

– هنا شخص في انتظارك يريد التحدث إليك..

يانهار أبيض .. لحقوا؟ بالتأكيد عرفت الصحافة الإسرائيلية بوسائلها الخاصة الفندق الذي أنزل فيه، أجبته لقد خلعت ملابسي… سآخذ حمامة وأنزل بعد عشر دقائق.

أخذت دشا ساخنا وغيرت ملابسي ونزلت لصالة الفندق، لم تكن الصحافة في انتظاری، الشرطة كانت أسرع، وجدت في انتظاري ضابط شرطة يحمل استمارة النزول في الفندق.

– نعم يا سيدی..

* هناك أشياء متروكة في سيارتك.

– هي كتب..

* نعم أعرف أنها كتب..

راجع بيانات جواز السفر على استمارة الفندق، اكتشف رقما غير

صحيح: هذا الرقم غير صحيح.

– نعم يا سيدي، هو غير صحيح.. والمسئول عن كتابته خطأ هو موظف الاستقبال وليس أنا.. لم أملأ أنا هذه الاستمارة…لقد ملأت استمارة أخرى.. أهي.. ولقد كتبت بيانات الجواز صحيحة كما ترى..

سأله بالعبرية فأمن الرجل على كلامي في خجل، أحسست تجاه الرجل بقدر من الشماتة والتشفي بعد أن عاقبته السماء سريعة على عدم إجرائه التخفيض المناسب لي، خصوصا في هذا الوقت الميت سياحية.

تناول الضابط ورقة بيضاء وكتب عليها عدة جمل باللغة العبرية بحروف كبيرة ثم وضع توقيعه عليها، وقال لي: الصق هذه الورقة على زجاج السيارة الأمامي من الداخل.. سأقرأ لك ما هو مكتوب فيها: صاحب هذه السيارة مصري مقيم في الفندق.. أي مخابرة تتم مع مكتب الاستقبال.

شكرته وألصقت الورقة على الزجاج.. حسمت هذه الورقة الموقف تماما، كانت كافية لإبعاد رجال الشرطة والفضوليين.

في مساء اليوم التالي كنت جالسا في كافتريا الفندق أحتسي القهوة الفلتر السوداء وأدردش مع بعض السائحين الهولنديين عندما ظهر شخص وسيم يتكلم العربية، قال لي: أنه مسئول شركة السياحة التي أتت بهذه المجموعة، أعطاني أسماء عدد كبير من الفنادق في مدن كثيرة وأعطاني عناوينها، وفجأة سألني باهتمام: ولكن لماذا نتانيا..؟

في تلك اللحظة ارتسمت في ذهني على الفور صورة المسئول في مكان ما، لم يغادر مكتبه بعد أن كلف بالإجابة عن هذا السؤال: لماذا ذهب على سالم إلى نتانيا وليس إلى تل أبيب..؟

أجبته وأنا أحتسي القهوة باستمتاع: تهت يا سيدي.

2 comments

[…] علي سالم يكتب عن رحلته إلى إسرائيل “2” […]

[…] علي سالم يكتب عن رحلته إلى إسرائيل “2” […]